当前位置 : 中国新闻

发布日期:2025/8/10

发布日期:2025/8/10

来源:

来源:

打印

打印

作 者 宋 俊 忠

楔子:刻刀下的千年颤音

2012年深冬,在山东寿光骨刻文的一块原件上,丁再献的指尖悬停在一片牛胛骨拓片上方。骨面上深褐色的刻痕像凝固的闪电,那是他在整理龙山文化遗址文物时,偶然发现的一组尚未被解读的符号。当放大镜的光斑掠过某个类似"丁"字的刻符时,他忽然想起三十年前在泰山玉皇顶观日的清晨——朝阳初绽时,第一缕光线劈开云雾的角度,竟与此刻骨刻文的刻画如出一辙。

这个瞬间的联结,如同青铜器上的榫卯突然咬合,让丁再献后颈泛起一阵颤栗。他不知道,这个被后世称为"骨刻文"的符号体系,正等待着与一位研究中国古代音乐的学者张金栋相遇,张金栋2002年和青年学者张蛰鸣的科研报告《中国书法音乐解音词典》’获得山东省艺术科学重点项目一等奖,在横竖撇捺与宫商角徵之间,奏响一场跨越四千年的文明和声。他们期待着一位古文字研究者的合作。十年的等待,机会来了。

第一章:刻刀与毛笔的对话

一、泥土里的文字胚胎

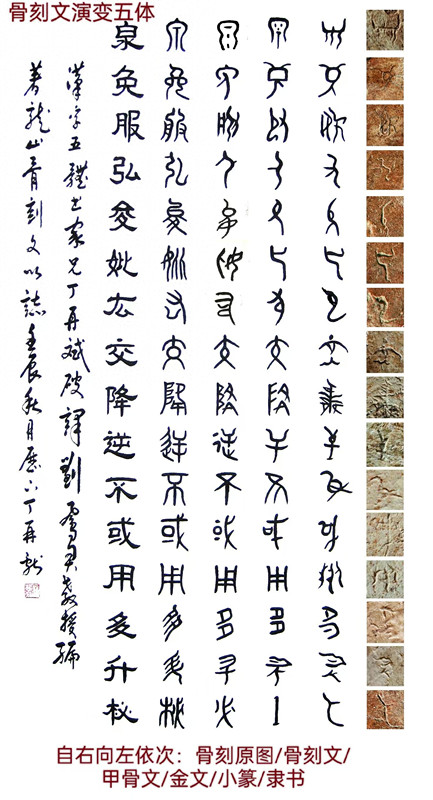

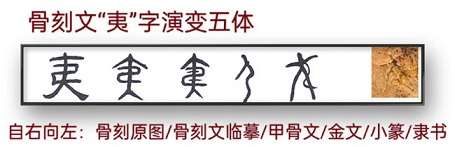

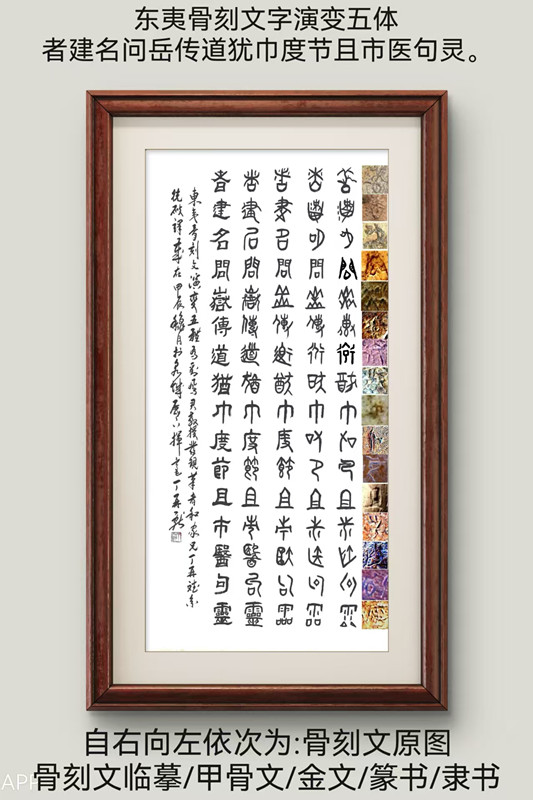

丁再献的办公室像座微型考古现场:窗台摆满陶片标本,书架上《甲骨文字典》与《说文解字》之间夹着沾着土渍的笔记本,电脑屏幕上是他用不同颜色标注的骨刻文数据库。2005年,作为山东骨刻文破译研究的奠基人,他在整理山东半岛出土的史前器物时,发现大量刻划符号与甲骨文存在明显的演化关系。

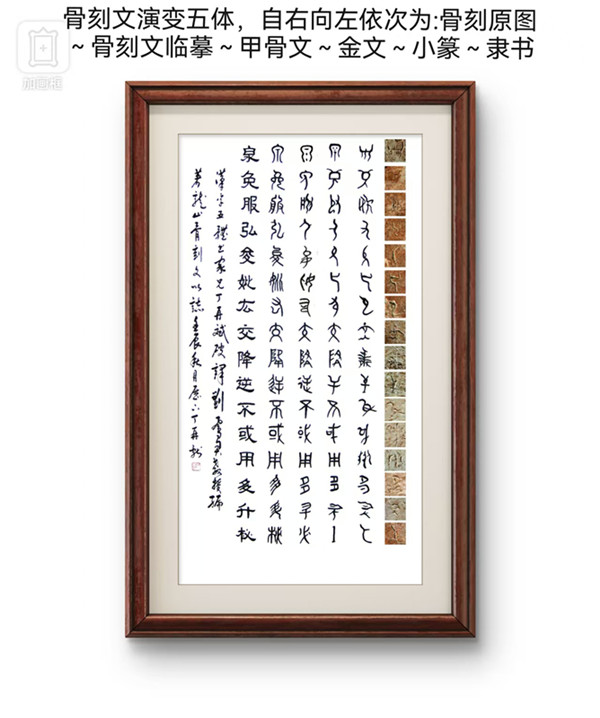

"看这个'日'字,骨刻文是一个圆圈,到甲骨文变成方框,隶书又拉成横折。"他用红笔在黑板上画出演化轨迹,"但所有变化都围绕着横、竖、撇、捺、点这五种基本笔画。"这个发现让他想起父亲教他写毛笔字时的话:"汉字是站在大地上的诗,每一笔都有筋骨。"

于是,两个同住在济南千佛山景区不远的学者进行了同一载体不同系统的合作研究。琴房里,张金栋正对着编古籍文献和己合成器录制看不同的乐曲。这位研究古代乐律的学者发现,《乐记》中"凡音之起,由人心生也"的记载,与书法中"笔迹者,界也;流美者,人也"的论断暗合。当他把骨刻文的笔画走向输入声波分析软件,竟发现横画的平缓与宫音的厚重、捺画的舒展与徵音的明亮存在频率共振。

"你看这个'乐'字的骨刻文写法,像丝弦张于木架,简直就是'八音克谐'的视觉化。"他在笔记本上画下骨刻文"樂",旁边标注着对应的律吕数据,"如果把每个笔画转化为音符,整个汉字就是一段凝固的旋律。"

一、五笔里的宇宙模型

丁再献、张金栋对"五笔结构系统"并非简单的文字分类,而是一套贯通天地的认知框架。他们发现,横画(一)对应五行中的"土"(承载万物),竖画(丨)为"金"(燥肃杀收敛),撇画(丿)是"木"(生发向上),捺画(乀)为"火"(炎上扩散),点画(丶)是"水"(润下聚敛)。这种对应在骨刻文"木"字(丨上加\/)中尤为明显:竖笔如树干,\/笔似枝叶,暗合木行"曲直"之性。

骨刻文中一横,为卦象初九,乾卦。两短横一一,卦象初六,坤卦。丁再献告诉张金栋先生:宫商角徵羽五字,东夷骨刻文中皆有,这令张金栋先生高兴不己。

张金栋的"书法音乐系统"则搭建起另一座桥梁。他将五笔对应五音:宫音(1)对应横画(厚重平稳),商音(2)对应竖画(刚劲挺拔),角音(3)对应撇画(清越流畅),徵音(5)对应捺画(热烈奔放),羽音(6)对应点画(悠远空灵)。当他用编钟演奏隶书"寿"字的笔画顺序时,竟自然形成一段《韶乐》片段。

"看王羲之的《兰亭序》,'之'字的二十一种写法,其实是二十一种不同的乐调变奏。"他指着投影上的字帖,"每个转折处的提按顿挫,都是音高与节奏的变化。"这种发现让书法从平面艺术升维为时空交响,正如唐代张彦远"书画同源"的论断,在此获得了乐律学的注脚。

第三章:文明长卷的双重解码

一、在考古现场演奏时光

2018年夏,二人在山东省博物馆考证日照炅字和莒是大口尊刻划时,丁再献蹲在灰坑旁对照骨刻牛骨,丁再献认为大口尊上之图太阳从海面上升起的描绘,中间是水波纹,这应该是“日水山”,张金栋“日水山”的捺画时,便唱出类似埙的呜咽——那是4900年前谷物成熟的韵味。

"这个字的收笔处,力度变化对应着徵音的频率波动,说明先民刻字时已自觉融入音乐感。张金栋的发现让丁再献想起《尚书》中"击石拊石,百兽率舞"的记载,"原来文字刻写从一开始就是伴着乐声的仪式。"

两人的研究很快在中医领域引发震动。月脉学专家向华教授提出脉象交响乐说。张金栋作《脉象交响乐论》论文,发表在山东省中医院院报200期八版。丁再献、张金栋归纳的五笔对应经络走向:横画对应任脉(腹中线),竖画对应督脉(背中线),撇捺点分别对应膀胱经、胃经、心包经的走向。"练习'横'画时气沉丹田,对应土行健脾;写'竖'画时脊柱挺直,正是木行疏肝。"张金栋在中国音乐治疗学会第十一届大会上讲的《诗书画乐饮食一体论》展示的对照图,让在场者惊叹最古老的汉字原来是"纸上的针灸图谱"。

一、学术碰撞的火花

两人的合作并非一帆风顺。在讨论"丁"字的起源时,丁再献认为是兵器象形木丁或竹丁(甲骨文"丁"像铜钉),张金栋却从乐律角度提出异议:"上古'丁'通'定',定音之器,应与音律相关。"为此他们查阅《吕氏春秋·古乐》,发现黄帝令伶伦"取竹于嶰溪之谷,以生空窍厚钧者,断两节间……以为黄钟之宫",而骨刻文"丁"的竖画收笔处,确实有类似定音竹节的刻痕。

2020年,两人合著的《骨刻文五维解码》定稿,封面设计成甲骨文"和"字的变形——左边是骨刻文的"禾"(象征农耕文明),右边是张金栋设计的乐符(代表音乐传统),中间由丁再献的书法笔触连接。这本书不仅在学术界引发震动,而且《小学必背古诗词唱着背》72集音像版,获山东省艺术科学二等奖,更在中小学书法课堂掀起"汉字交响"热潮:孩子们用不同音调书写笔画,在横竖撇捺中感受"横如千里阵云,点如高峰坠石"的韵律。

在一次国际学术会议上,当张金栋用电子合成器演奏王羲之《快雪时晴帖》的节奏,丁再献同步在宣纸上用骨刻文笔法书写时,韩国汉学家教授热泪盈眶:"这让我想起空海大师东渡时携带的《文镜秘府论》,原来汉字的音韵之美,早在骨刻时代就埋下了种子。"

尾声:文明的永续和弦

如今,丁再献的工作室墙上挂着新的骨刻文拓片,张金栋的电脑里存着未完成的《千字文交响诗》乐谱。他们知道,900余个骨刻文字的解读只是开始,更宏大的文明图谱正等待着解码——那是文字与音乐的和鸣,是五行与五音的共振,是刻刀与琴弦共同谱写的人类认知史诗。

当丁再献用放大镜观察新发现的骨刻文"和"字(两禾并立),张金栋恰好奏响黄钟与大吕的和音。两种波长在空气中相遇,形成肉眼不可见的干涉条纹,如同文明的基因在时光中不断叠加、共振。或许,这就是人类最古老的密码:当我们在横竖撇捺间听见五音的回响,在点画转折处触摸五行的脉动,便找到了连接过去与未来的精神脐带。

在这个数字化的时代,丁再献和张金栋的故事提醒我们:文明从未死去,它只是以另一种形式活着——在考古学家的刻刀下,在音乐家的琴弦上,在每个中国人提笔书写时,那与四五千年前祖先共振的心跳里。